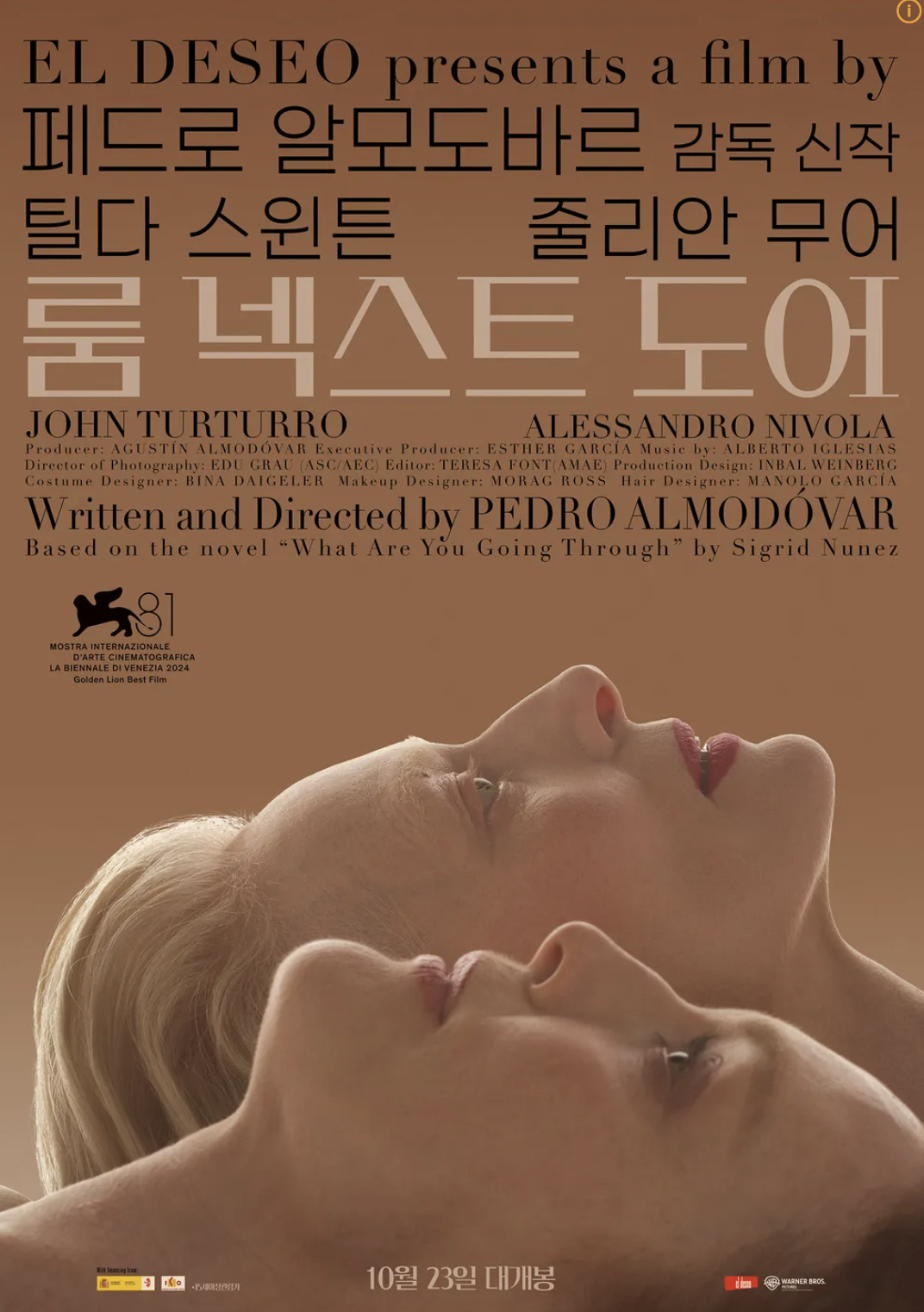

내 옆방에 있어줘

유명작가인 잉그리드는 출판 기념 사인회에서 만난 친구를 통해 마사가 암 투병 중이라는 소식을 듣게 됩니다.

병문안을 가서 만난 마사와 잉그리드는 연락하지 않고 지냈던 시간만큼 많은 대화를 나눕니다.

마사의 딸 미셸, 미셸의 아버지인 프레드, 종군기자 시절의 일화 등 다양한 이야기를 주고받습니다.

새로운 치료요법이 별다른 효과가 없자 마사는 헛된 희망을 가지고 치료를 계속 받는 것이 아니라 잘 죽을 권리를 누려야겠다고 마음을 굳힙니다.

마사는 잉그리드에게 안락사 약을 구해뒀으니 죽음에 직면한 순간 자신의 옆 방에 있어달라는 부탁을 합니다.

잉그리드는 평소 죽음을 두려워해서 제안을 받고 나서 곤란해하지만 결국 마사의 뜻대로 옆에 있어주기로 합니다.

그리고 둘은 마사가 선택한 마지막 장소로 정한 곳으로 떠납니다.

비극 속에서 사는 방법

페드로 알모도바르 감독은 영화를 통해서 어떻게 살고 어떻게 죽을 것 인가를 묻고 있습니다.

죽음을 주제로 다루고 있지만 영화의 전체적인 색감과 분위기, 소품들은 밝은 색이 많이 사용되었습니다.

배우들이 착용한 의상을 포함해서 소파, 테이블, 서랍 속 잡동사니 등 보이는 것들은 거의 밝고 화려한 색상입니다.

마사는 잉그리드에게 방문을 열어놓고 잘 건데 만약 방문이 닫혀있다면 그날이라고 이야기하는데, 마사의 방문 색깔도 붉은색입니다.

잉그리는 매일 아침 위층으로 향하는 계단에 멈춰 서서 조마조마한 마음으로 문이 열려있는지 확인합니다.

그리고 마사가 죽음을 실천한 날 그녀는 노란색의 투피스를 차려입고 쏟아지는 햇빛을 받으며 선베드에 누워있습니다.

감독은 침울한 분위기가 아니라 빛과 생명력이 충만한 느낌을 주고 싶었다고 합니다.

영화에서는 '죽음'을 주제로 한 다른 작품들을 인용하고 소품으로 사용하기도 합니다.

마사의 거실 벽에 걸려있는 사진은 스페인 대표 사진작가 '크리스티나 가르시아 로데로'의 작품으로 검은색 베일을 쓰고 죽음을 추모하기 위해 행진하는 모습이 담겨있습니다.

그리고 마사와 잉그리드가 함께 지내는 숙소 내부에는 에드워드 호퍼의 'People in the sun'이 걸려있습니다.

에드워드 호퍼는 현대인들의 고독을 잘 표현해 낸 화가인데, 죽음 앞에서 공평하게 고독함을 느낄 수밖에 없는 인간의 심리를 표현한 것으로 보입니다.

또한 아일랜드의 소설가 제임스 조이스의 'The Dead'의 구절이 여러 번 나옵니다. '눈이 내리고 있다. 모든 산 자와 죽은 자 위로'라는 유명한 글귀는 마지막 장면에서는 잉그리드가 변형하여 읊조리는데 마치 마사에게 편지를 쓰는 것 처럼 들리기도 합니다.

'The Dead'는 평범하고 일상적인 순간에도 죽음을 곁에 두고 살아가는 인간 숙명을 담담하게 그린 작품으로 영화의 이야기와도 맞닿아 있습니다. 죽음이란 언젠가는 마주치게 될 일상이라는 것입니다.

감정을 배제하고 사실을 기록해야 하는 종군 기자 출신 마사와 허구의 스토리를 만들어내는 작가인 잉그리드는 글을 쓴다는 공통점을 가지고 있지만 둘이 써 내려가는 이야기는 성격이 전혀 다릅니다.

마사는 전쟁 속에서 살다가 이제 새로운 전쟁을 준비하고 있습니다. 그리고 잉그리드가 동행해 주기를 바랍니다.

잉그리드는 이상적인 대화상대입니다.

그녀는 상대가 어떤 주제로 어떻게 이야기를 풀어나가고 싶은지 집중하며 듣고 수용적인 태도를 보입니다.

직업이 작가이기 때문에 사람들을 관찰하고 인터뷰하면서 가지게 된 모습이 아닐까 싶습니다.

잉그리드는 마사가 항암치료로 인해 산만해지고 기억력이 떨어져 그저 떠오르는 옛 추억 이야기를 하고 싶어 하면 그대로 따라줍니다.

마사가 언제 죽을지 불안과 걱정 속에서 지내지만 그러는 동안에도 마사가 느끼는 기쁨과 감사를 함께 느끼려고 노력합니다.

이런 모습을 보면서 왜 마사가 잉그리드에게 마지막 순간에 옆 방에 있어달라고 부탁했는지 짐작할 수 있었습니다.

죽음을 준비하면서 이해심을 가지고 누군가가 옆에 있어준다는 것이 얼마나 위로가 될 수 있는 것인지, 진정한 인간애의 실현이 무엇인지

잉그리드를 통해 알 수 있었습니다.

영화는 한 편의 글을 보여주는 것 같았습니다. 배우들이 구어체로 대사를 주고받고 있지만 그 말들은 하나의 글이 되어가는 것 같았습니다.

마사의 죽음 이후, 잉그리드와 미셸이 같은 공간에서 대화를 나누는 모습을 보면서 마사가 잉그리드에게 그동안 많은 이야기를 한 것이 딸인 미셸에게 대신 인사를 전해 달라는 의미처럼 보였습니다. 스스로를 통제할 수 있을 때 마지막 인사를 남겨두고 떠날 준비를 하는 것은 본인보다는 남겨진 사람들을 위한 것이라고 느껴졌습니다.

존엄사는 많은 논쟁의 요소를 가지고 있습니다.

영화에서 마사의 대사처럼 세상은 암 환자가 계속 싸우길 바랍니다. 마치 선과 악의 싸움인 것처럼 질병과 싸워서 이겨내라고 권하지만 그 과정에서 받는 고통은 환자의 몫입니다.

평균 수명이 늘어나 흔히 '100세 시대'라고 하는 현시점에서 아픈 몸을 진통제에 의존해서 하루하루 버티는 것은 자신을 위한 선택이기보다는 남은 가족들과 주변사람들을 위한 선택처럼 보이기도 합니다.

아직까지 '죽음'에 대한 인식이 부정적이기 때문이지 않을까 싶습니다.

죽음에 이르는 동안 자신이 어떻게 지낼 것인지 자신이 선택하는 것, 잘 죽을 권리에 대해서 고민하게 만드는 영화였습니다.